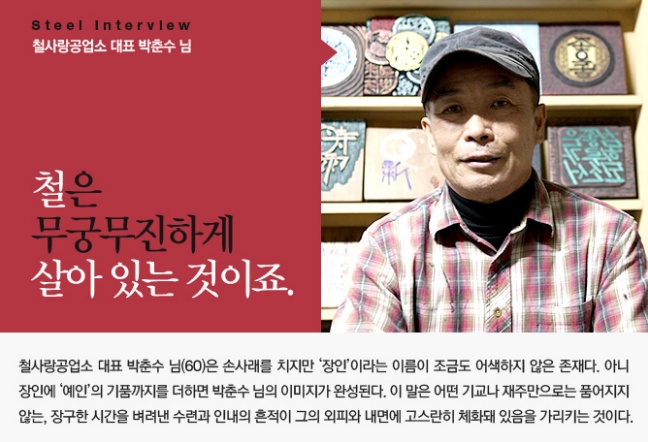

경기도 여주시 점동면 청안리 국도변에 소재한, 그의 일터이자 작업실인 ‘철사랑공업소’에서 그를 처음 보았을 때 인상적으로 눈에 띈 것은 소탈하고 초연한 눈매와 그 가운데서 유독 맑게 빛나는 눈동자였다. 그것은 40년 이상 한 가지 일에 몰입한 이에게 깃든, 그러니까 좌고우면하며 두리번거리지 않은 삶을 살아온 이에게서나 발견되는 영성 같은 게 아닐까 하는 생각마저 들었다.

![]()

열일곱 용접공으로 시작된 철과의 인연

철을 만지고 철과 함께 살아온 시간이 어언 43년. 지금은 근동에서 손꼽히는 철공예의 명인이지만 그는 열일곱 살 때 산업용 용접을 통해 처음 철과 만난다. 어려서부터 미술에 남다른 재능을 가지고 있었지만 그의 꿈은 넉넉지 않은 가정형편에 가로막힌다. 그러던 중 우연히 매형의 소개로 영등포의 공장에 가게 되는데, 순간 공장 내부의 풍경에 압도되었다고.

그가 처음 맡은 건 용접이었다. 워낙 손재주가 좋아 당시로서는 흔치 않은 전기용접 가스용접 자격증을 취득하고 이후 리비아 공사 현장에까지 다녀온다. 귀국해서는 고가제품인 스텐레스 고압밸브를 용접하는 일을 맡았는데, 그 시기가 용접사로서 자신의 전성기였다고 한다.

“제가 맡은 일이 고도의 정교함을 요구하는 일이었어요. 주물작업을 할 때 주물사라는 모래를 넣는데, 불순물이 섞이면 불량이 나오거든요. 제가 그걸 깎아내고 용접하는 일을 맡았죠. 근데 제가 맡은 라인에서는 불량품이 없었어요. 제품 테스트에서도 제가 맡은 제품은 통과되었죠.”

자신의 기술력에 자부심을 갖고 일하던 중 자신의 이름을 내걸고 일을 해야겠다는 생각을 했다고. 1990년 용인 수지에 자신의 공업소를 차리고 이후 장호원과 이천, 여주 등지로 가게를 옮겨가며 한 눈 팔지 않고 계속 산업 영역에 분류되는 철 작업을 해왔다. 타고난 기술과 성실함 때문에 많은 고객들이 믿음으로 그에게 일을 맡겼다. 그러던 중,철 명인으로서의 그의 경력에 터닝포인트가 생긴다.

어린 시절 꿈을 철로 이루다

“둘째 아이가 대학을 졸업하던 해였어요. 저도 나이도 들고, 또 주로 주문 들어오는 일이 구조물을 만들고 설치하는 일인데, 일이 위험해서 혹여 함께 일하는 사람이 다치기라도 하면 제가 다 책임을 져야 하거든요. 언제든지 리스크가 발생할 수 있었죠. 그래서 공예 분야로 일의 성격을 바꿔야겠다는 생각을 했어요. 그래서 집사람에게 말했죠. 나도 이제부터 예술을 할 거라고. 마침 그때 산업화 1세대들이 은퇴를 하고 서울 근교에서 전원생활을 하는 붐도 일었고요. 전원주택에 어울리는 철 소품들을 만들어보자 생각했죠.”

어려서부터 감출 수 없었던 미술적 재능과 항상 뭔가 새로운 걸 만들어보고 싶었던 그의 꿈이 그의 일에 접목되는 순간이었다. 그는 사무실 책장의 파일을 열고 자신의 포트폴리오라고 할 수 있는 작품 사진들을 보여준다. 그가 그동안 만들어온, 놀랄 만큼 예쁘고 세련된 철 공예 작품들이 그 안에 정리되어 있었다. 의자와 그네와 벤치, 테이블, 전등 그리고 철로 만든 풍경과 다종다기한 장식물들. 그 빼어난 예술성이 야외 갤러리에서나 볼 수 있는 설치미술 작품이 아닌가 싶을 정도다. 용접으로 시작해 배관이나 구조물 같은 산업 영역의 작업을 수행하던 기술자에서 예인으로 변신하는 데 있어, 철을 만져온 시간 동안 농익은 그의 감각은 선물과도 같은 것 아니었을까.

40년 철로 얻은 삶의 가치를 전수하다

40년이 넘는 세월 동안 해온 일을 그는 지금 장남 민영 씨(39)에게 전수하고 있다. 인터뷰를 하기 위해 찾아간 날도 민영 씨는 묵묵히 작업장 안뜰에서 작업을 하고 있었다. 우리나라에서 사회적 인식이 결코 후하다고 볼 수 없는 공업 분야의 기능적인 일을 아랫대에 전수하는 건 매우 드문 일. 하지만 박춘수 님은 자기 스스로 선택한 일에 감사하며 사는 삶의 가치를 아는 것이 중요하다는 생각에 아들에게 일을 권했다고 한다. 전기공학을 전공했다는 아들의 철만지는 솜씨에 대해 그는 흡족해하는 눈치다.

박춘수 님은 마흔 살 때부터 서각을 배워 그 솜씨 역시 전문작가의 수준에 이르렀다. 서각에는 맑고 고요한 나무라는 뜻의 정목(靜木)이라는 호를 새긴다. 예인으로서의 자존심의 표식인 셈이다. 나무를 만져보기도 한 그라면 철이 가진 속성을 보다 명료하게 이해하고 있을 것이다. 그에게 철이 가지고 있는 고유한 성질을 에피그램식으로 정리해달라고 했다. 마치 농사를 짓는 분이 ‘흙은 땀방울을 배신하지 않는다’라는 경구를 눈앞에 걸어두고 사는 것처럼. 그에게서 들려온 대답은 가히 실존적이고 우주적이다.

“철은 자유자재 무궁무진이에요. 사람이 쓰고자 하는 의도에 철은 거의 완전하게 반응을 하거든요. 녹여서 형태를 만들면 단단하게 굳으니까요. 나무가 살아 있는 것으로서의 속성을 죽은 이후에도 가지고 있는 것과는 다르죠. 철은 무궁무진한 형태로 삶을 계속하는 것 같아요. 그게 철의 매력이죠.”

우직하게 처음에는 환봉, 철판, 평철, 파이프 같은 형태로 들어온 원자재가 마치 징이나 풍경처럼 그의 손에서 ‘소리’를 갖는 물건으로 태어나는 걸 보면, 철의 무궁무진함을 백 번이라도 이해하겠다.