“비계로 ‘기억의 잔상들’을 만들다”

작업 인부와 자재들을 들어 올리고 받쳐주는 비계 구조가 박보미 작가에게는 추억으로 가는 통로가 된다. 지워지지 않고 남아 있는 기억의 잔상들. 대여섯 살 무렵이었을 것이다. 시간이 날 때마다 그녀는 아버지의 손을 잡고 공사장 근처를 기웃거렸다. 건축 일을 했던 할아버지, 그 일을 물려받지는 않았지만 관심이 많아 손수 집까지 지었던 아버지의 영향이었다. 크고 거친 건축 자재들이 눈앞으로 휙휙 지나치고 깊게 파인 땅에 어느새 철골 구조물이 들어서서 높이를 더해갈 때마다 가슴이 벅차올랐다. 그중 건물의 뼈대처럼 보이던 비계 구조물은 한참 뒤까지 기억에 남았다.

“건물을 가로세로로 가로지른 규칙적인 격자 구조 앞에만 서면 이상하게 마음이 편안해지곤 했어요. 내 이야기를 해보자라고 생각했을 때 맨 처음 떠오른 것도 바로 그 비계 구조였고요.”

일상의 대부분을 그녀는 공간의 이미지로 기억한다. 구체적인 장면은 흐릿해지고 추억도 가물가물해졌지만 잔상처럼 스쳐간 비계 구조, 그 구조들을 하나씩 쫓아가다보니 유년 시절이 조금씩 떠올랐다. <Afterimage>(잔상) 작업은 그렇게 시작되었다.

<Afterimage Furniture>

부드러움과 빛을 간직한 철의 매력

철은 금속공예디자인을 전공했던 대학 시절부터 가장 낯익은 소재였다. 그렇지만 늘 같은 모습만 보여주었다면 지금까지 철을 소재로 한 작업을 해오지는 않았을지도 모른다.

“겉으로는 차갑고 날카롭고 단단하지만 열을 가하면 부드러운 곡선을 그러내요. 단단한 구조물의 형태에 맺히는 빛의 반짝임도 커다란 매력이고요. 하면 할수록 자꾸 다른 모습을 보여줍니다. 그러니 또 다른 모습을 발견하고 싶다는 욕망도 덩달아 커지게 되고요”

아직도 표현되지 않은 아름다움, 그것을 찾기 위해 그녀는 계속 손에서 철을 내려놓지 못하고 있다. <Afterimage>는 철만이 표현할 수 있는 작품, 철이 돋보일 수 있는 작업은 무엇일까, 라는 긴 고민의 결과였다.

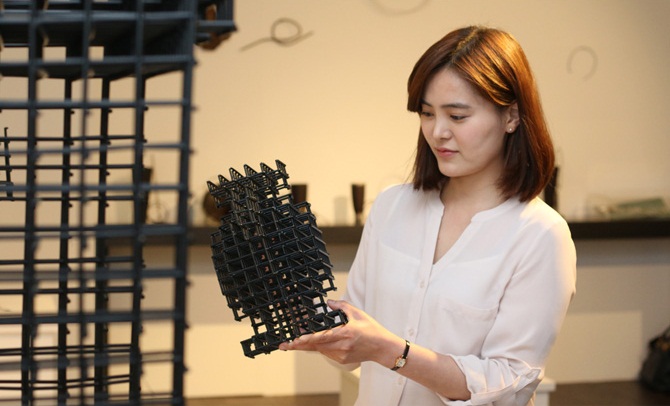

‘철이철철’에는 <Afterimage>의 샹들리에와 테이블 등의 작품들이 전시됐다. 작품을 실물로 보지 못한 이들 대다수가 그래픽, 2D로 오해하곤 한다. 그만큼 사진에서는 현실감이 느껴지지 않는다. 하지만 <Afterimage> 가구들은 실생활에서 사용할 수 있는 ‘Art Furniture’(예술 가구)이다. ‘예술 가구’라는 개념이 낯선 우리를 위해 ‘일상 속의 예술품’으로 이해하면 된다고 그녀가 살짝 귀띔해준다. 갤러리 안에서 감상할 수 있는 오브제의 개념, 수동적인 개념이 아니라 일상 생활에서 만지고 쓰며 느낄 수 있는 예술품이다. 그녀는 자신이 디자인한 예술가구가 공간의 흐름을 바꿀 수 있는 존재감이 분명한 가구가 되기를 바란다.

“선의 반복으로 빚어낸 시간의 아름다움

<Afterimage>의 작업은 구상부터 시간과의 싸움이다. 네다섯 시간 의자에 앉아 일어나지 않을 때도 많다. 영감이 떠오르면 스케치를 하고 CAD 프로그램으로 각각의 프레임 길이를 산출해낸다. 격자로 된 와이어 메쉬를 디자인에 맞게 커팅하고 나면 용접 과정이 남아 있다. 이 작업에만 열흘 정도의 시간이 걸린다. 가로줄 여러 개를 놓은 뒤 세로줄을 넣어 알곤 용접을 하는데 그녀의 손등으로 불꽃이 튀곤 한다. 그녀의 손등으로 불꽃이 튀곤 한다. 그녀의 손등에는 불의 시간이 고스란히 남아 있다. 왜 이런 힘든 직업을 택했느냐고 부모님이 안타까워 하는 것도 그 때문이다. 하지만 그녀는 이 시간을 묵묵히 견뎌낸다. 잔상으로 떠오른 추억을 찾고 재구성하는 과정은 이렇듯 아날로그 작업으로 더디게 더디게 이루어진다.

“선의 반복을 통해 시각적인 요소로서의 ‘시간의 지속성’이 느껴지도록 했습니다. 선과 선이 겹쳐지는 반복 행위는 곧 ‘기억에 대한 추적 행위’를, 단편적인 ‘기억의 불확실성’은 선이 겹쳐지는 시각적인 효과로 표현하려 했구요.”

작품들은 오래된 기억을 떠올리는 듯 뚜렷한 형태로 보이지 않는다. 격자 구조의 사각형 하나하나가 규칙적으로 반복되면서 점차 입체감을 가지고 어느새 가구의 형태를 띄게 된다. 하지만 어느 순간 작품들은 착시 현상처럼 흔들리며 전혀 다른 모습으로 다가온다. 끊어질 듯 끊어질 듯 이어지는 기억의 복원, 곧 사라질 것 같은 희미한 기억을 견고한 철이 잡아주고 있는 아이러니. 그래서 기억은 견고한 사각형의 결정체 모양이다. 그렇게 복원된 기억이 테이블과 샹들리에 꽃병으로 서 있다. 언제 사라질지 모르는 잔상으로 흔들리면서.

<Essence Chair>(2010), <Overlap bench>(2011), <Swallen chair>(2012)에 이르기까지 그녀는 철은 물론이고 철과 스판덱스 혹은 에쉬를 이용한 다양한 작업을 해왔다. 단 하나 가구를 통한 일상에의 소통은 놓치지 않는 공통된 주제이다. 한때 나이 드는 것이 두려웠다는 젊은 작가는 이제 시간 따위는 두렵지 않은 존재가 되었다. 시시때때로 다양한 모습을 보여주는 철의 모습에서 세계 일주를 하는 여행자의 모습을 발견한다는 그녀, 그녀는 지금 10년 뒤 자신의 모습이 궁금하다.

박보미 작가는 2012 메종&오브제, 2012 베를린 DMY 국제 디자인페스티벌 등 국내외 유명 전시회에 참가하면서 활발한 활동을 하고 있다. 자신의 가구가 소통을 원하듯 그녀 또한 유연하다. 2013년 밀라노 페어에 참가했을 때의 경험으로 <Afterimage>의 작업을 한국 전통가구로 확장시켰다.

<한국전통가구 작품들(왼쪽부터 탁자장, 머릿장, 경상, 문갑)>

아직도 레이디 가가와 지드래곤의 음악을 좋아하는 젊은 작가. 자신의 10년 뒤가 궁금하면서도 당장 지금이 두려운 작가. 그녀는 끊임없이 자신의 작품에 의심을 품는다. 다시금 그녀의 <Afterimage>를 돌아다보았다. 방금 전까지 손끝에서 느껴지던 차고 단단하던 철의 감촉은 사라지고 거기 신기루처럼 흔들리면서 겨우 존재하는 듯한 잔상들. 문득 로르카의 시 한 구절이 떠올랐다.

포플러 나무들은 시들지만 그 영상들은 남아 있다. 얼마나 아름다운 시간인가. 포플러 나무들은 시들지만 우리한테 바람은 남겨 놓는다. 얼마나 슬프고 짧은 시간인가!

유한한 모든 것들에 대한 메시지이다. 정말 이 얼마나 아름다운 시간인가.

![]()