![하늘을 날아가는 항공기와 'Bio Fuel'이라는 영문이 쓰여진 급유기사진 / 제목 은 [글로벌 이슈 리포트] 위기일까, 기회일까? 세계가 주목하는 신사업, 지속가능항공유(SAF)이다.](https://newsroom.posco.com/kr/wp-content/uploads/2025/07/20250729_kr_img_a01.jpg)

급변하는 세계정세 속에서 주목해야 할 최신 글로벌 경제 및 산업 이슈는 무엇일까요? 포스코경영연구원 전문가들이 포스코그룹의 주요 사업과 관련한 글로벌 산업, 경제 동향을 심층 분석해 드립니다. 최근 기후위기에 대응하기 위한 각국의 정책이 강화되고, 지속가능한 에너지 전환이 가속화되면서 항공산업 역시 기존 화석연료 기반 항공유에서 지속가능항공유(SAF)로의 전환이 빠르게 확산되고 있습니다. 포스코경영연구원 김영훈 수석연구원과 함께, 새로운 성장산업으로 주목받는 지속가능항공유(SAF)와 글로벌 시장의 변화, 그리고 항공유 주요 수출국인 한국의 대응 방향에 대해 심층적으로 분석해봅니다.

포스코경영연구원 김영훈 수석연구원

![]()

과거 자동차 업계는 탄소 발자국을 줄이는 데 도전했고, 그 결과 현재 친환경 자동차가 거리를 달리고 있습니다. 오늘날 전 세계 탄소 배출량의 약 2~3%를 차지하고 있는 항공업계도 과거 자동차와 마찬가지로 저탄소 문제를 고민하고 있는데요. 최근 항공분야의 지속가능성은 지속가능항공유(SAF, Sustainable Aviation Fuel, 이하 ‘SAF’)에 달려 있다고 봐도 과언이 아닙니다. SAF란, 폐식용유, 동식물성 기름, 바이오매스, 가축 분뇨, 폐목재, 도시 고형 폐기물, 이산화탄소 등의 원료를 활용해 기존 항공유를 대체할 수 있도록 개발된 연료입니다. 기존 항공유와 동일한 성능을 가졌지만 생산 공정에서 발생하는 온실가스를 약 80% 감축할 수 있습니다.

항공업계 사상 최초로 SAF가 사용된 것은 2008년이었으나 사용량이 미미했는데요. 그러다 IATA(International Air Transport Association,국제 항공 운송 협회)가 2021년 제77차 연차총회(AGM)에서 2050년까지 탄소중립을 달성하는 내용의 결의안에 합의하자 2022년부터 SAF 사용 비중이 0.1% 수준으로 올랐고, 2023년에는 0.2%, 지난해엔 0.3%로 매년 0.1% 포인트씩 늘어났습니다.

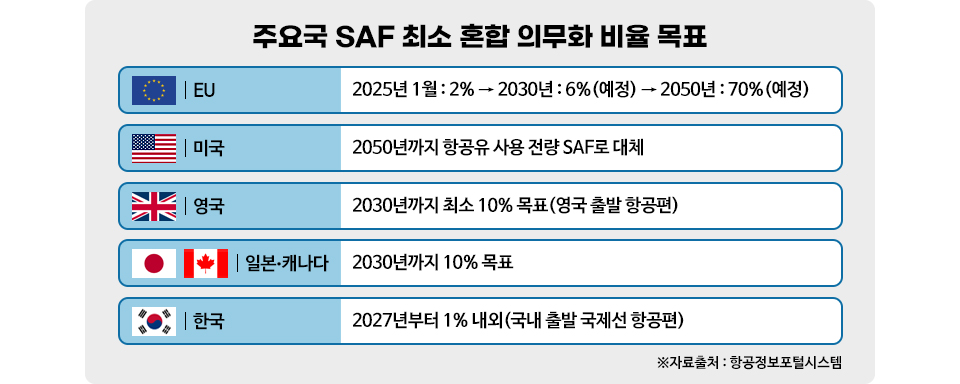

특히 세계 각국이 단계적으로 SAF 의무 사용 비중을 확대하면서 글로벌 SAF 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2030년까지 미국, 일본, 싱가포르는 항공유의 10%를, 유럽연합(EU)는 6%, 인도네시아는 2.5%를 SAF로 의무적으로 사용하도록 정책을 추진하고 있습니다. 한국 역시 2024년 8월, 국제선 출발 항공편에 대해 2027년부터 1% SAF 혼합 사용을 의무화하는 정책을 발표하며 글로벌 추세에 동참하고 있습니다. 이러한 정책적 변화에 힘입어 2030년 SAF 시장 규모는 현재의 약 30배에 달하는 670억 달러(한화 약 92조 4,000억 원)로 성장할 것으로 전망됩니다.

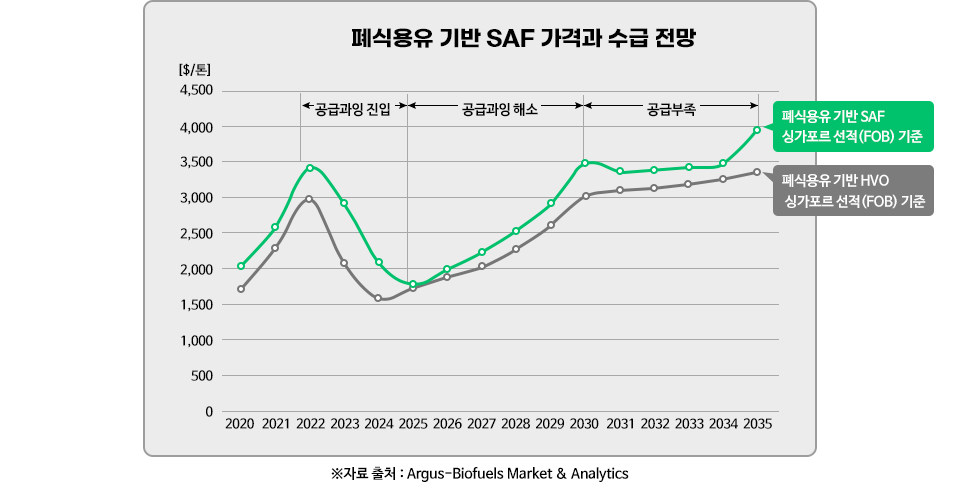

SAF 시장이 조성되면 바이오매스 등 다양한 원료가 필요해 글로벌 원료 공급망이 재편될 가능성이 큽니다. 따라서 원료를 보유하거나 원료 개발에 강점을 가진 국가들은 SAF를 신성장 산업으로 주목하고 있습니다. 기존 항공유는 원유라는 단일 원료에 기반한 독과점 시장이었지만, 유지류, 초본과 목질계 바이오매스**, 산업 배기가스(CO, CO2, H2) 등 다양한 원료가 활용되는 SAF의 특성상 치열한 경쟁 시장으로 전환된 것입니다.

**초본•목질계 바이오매스 : 셀룰로오스를 포함하는 나무, 초본식물과 이들에서 파생된 제품이나 폐기물. 주로 목재, 폐목재, 종이로 바이오 연료, 바이오 플라스틱, 바이오 화학 물질 생산의 원료로 사용.

![]()

미국은 대두, 옥수수, 사탕수수 등 농작물과 부산물을 활용한 차세대 SAF 원료인 바이오 에탄올 생산에서 경쟁력을 보유하고 있어, SAF 생산의 최적지로 부상하고 있습니다. 트럼프 행정부도 IRA(Inflation Reduction Act, 인플레이션 감축법) 지원을 유지하는 등 자국 SAF 산업 육성에 관심을 보이는 중입니다.

2025년 5월 트럼프 행정부는 IRA의 청정에너지 관련 세액공제를 전면 축소하거나 종료하는 개편안을 발표했는데, SAF와 관련된 45Z 조항(청정 운송연료 세액공제)과 관련해서는 갤런당 최대 1.75 달러(한화 약 2,419원) 지원을 유지하고 일몰 시점을 2027년에서 2032년으로 5년 연장했습니다. 특히 CO2 50% 저감 연료를 지원한다는 방향을 유지하면서 배출 CO2 측정 범위에 글로벌 표준화 방향과는 달리 토지간접사용에 따른 간접 배출(Indirect Land Use Change, ILUC)*은 포함하지 않아, 옥수수 기반의 바이오 에탄올이 지원 대상에 편입됐습니다.

*토지간접사용에 따른 간접 배출(Indirect Land Use Change, ILUC) : 바이오 연료 생산을 위해 식량이나 사료 작물 재배에 사용되던 농경지나 목초지가 바이오 연료 작물 생산지로 전환되면서 그 수요를 충족하기 위해 기존에 다른 용도로 사용되던 산림이나 초지 등이 농경지로 개간돼 발생하는 토지 이용 변화.

즉, 미국에서 옥수수를 바이오 에탄올용으로 사용하면 식량용 옥수수가 줄어들어 다른 나라에서 그 수요를 맞추기 위해 숲을 농지로 전환하는 일이 발생하는데, 옥수수는 이러한 ILUC 배출량이 높아 CO2 저감률이 낮은 작물입니다. 그러나 미국에서는 CO2 측정량에서 ILUC 배출량이 제외되면서 옥수수의 CO2 저감률이 기존 항공유 대비 50% 이상으로 높아져 지원대상에 포함된 것입니다.

![]()

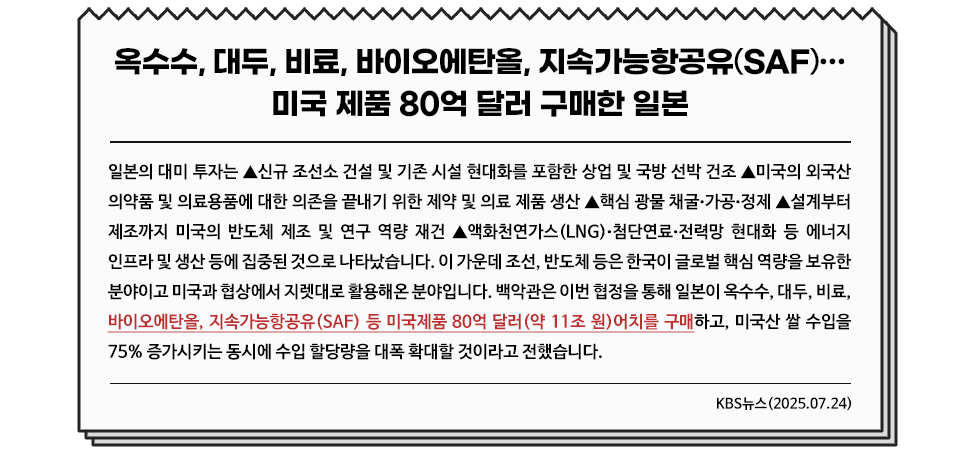

일본의 경우는 어떨까요? 2025년 2월, 미일 정상회담에서 이시바 총리는 LNG뿐만 아니라 미국으로부터 바이오 에탄올 등의 자원을 안정적으로 공급받는 것은 일본에 국익이 크다고 언급했습니다. 트럼프 대통령도 농업 종사자들과 좋은 관계를 유지하고 있다고 밝히며 바이오 에탄올을 활용한 미일 공급망 구축에 큰 관심을 표명했습니다.

일본은 종합상사의 자원 개발 역량을 바탕으로 폐식용유, 식물성 유지, 바이오 에탄올 등 SAF 원료 공급망을 구축하고 있으며, 일본 국내에 SAF 생산 설비를 투자할 경우 투자비의 1/3~1/2을 보조하는 등 SAF 시장 조성에 적극 참여하고 있습니다. 일본은 2030년 SAF 10% 의무사용 규제를 준수하기 위해 연간 약 130만 톤의 SAF가 필요한 상황인데요. 이를 위해 4대 정유업체가 6개의 SAF 생산 프로젝트를 검토 중이며, 정부가 사용 기술에 따라 1/3~1/2의 투자비를 지원할 예정입니다. 일본상사는 2개의 프로젝트에 미국, 브라질에서 바이오 에탄올을 수입하면서 일본 내 SAF 공장에 안정적인 원료 조달자로 참여하고 있지만, 향후 일본 내 SAF 생산량이 증가할 경우 수출까지 역할을 확대할 전망입니다.

![]()

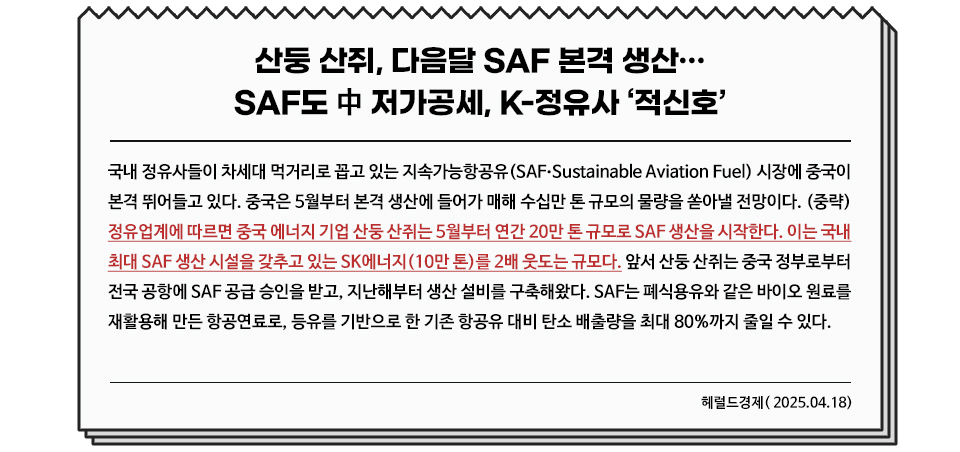

중국은 미국이 중국산 폐식용유에 대한 수입관세를 강화하는 등 원료 수출 길이 막히고 유럽연합(EU)를 중심으로 SAF 수요가 확대되면서 자국에서 직접 SAF를 생산하고 수출하려는 분위기로 바뀌고 있습니다. 중국의 SAF 업체 ‘Zhejiang Jiaao Enprotech’는 중국 당국으로부터 총 37만톤 내에서 SAF를 수출할 수 있는 허가를 받고 올해 1만 3,400톤을 수출했습니다.

인도 또한 풍부한 폐식용유, 농작물 찌꺼기 등의 SAF 원료를 보유하고 있어, 2030년 최대 2,400만 톤의 SAF를 생산할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 특히 자국의 항공기 시장이 빠르게 성장하는 만큼 최대 1,000만 톤은 국내에서 소비하고 나머지는 수출로 전환 가능할 것으로 예상됩니다.

![]()

한국의 기업들 역시 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다. 포스코는 SAF 사업확장의 디딤돌이 될 수 있는 다양한 원료를 보유하고 있어 정유사들과 협업을 통한 사업 진입이 가능합니다.

▲ 인도네시아 팜 농장 전경 사진(왼쪽)과 인도네시아 팜 농장에서 근무하고 있는 작업자(※출처:포스코인터내셔널)

우선 포스코인터내셔널은 2011년부터 인도네시아 파푸아섬에서 농장개발을 시작해 2016년부터 팜유 상업생산을 개시했습니다. 팜유 정제과정에서 팜폐수오일, 팜빈열매다발 등 다양한 부산물이 발생되는데 SAF 원료로 인정되어 정유사들의 관심이 높습니다. 차세대 SAF 원료로 주목받고 있는 사탕수수와 옥수수, 그리고 이를 당화하여 만드는 바이오에탄올도 포스코인터내셔널의 트레이딩 역량으로 확보할 수 있습니다.

이미 포스코인터내셔널은 2024년 10월 2건의 국제인증을 획득하며 SAF 등 환경친화 비즈니스 시장에서의 성장 발판을 마련했습니다. 이 인증은 유럽연합의 에너지지침에 따라 바이오 연료 생산의 지속가능성을 확보하는 글로벌 인증인 ISCC EU*와 항공 연료의 지속 가능성을 보장하는 ISCC CORSIA** 인증입니다. 포스코인터내셔널은 이 국제인증 취득으로 유럽시장에 바이오 연료와 원료를 수출할 자격과 SAF 생산을 위한 원료 공급 자격을 동시에 갖추게 됐으며, 유럽연합(EU)와 국제 항공 산업에서의 성장 기회가 기대됩니다.

*ISCC EU(International Sustainability and Carbon Certification EU) : 유럽연합(EU)의 재생에너지지침에 따라 바이오 연료의 지속가능성을 입증하는 국제 인증 프로그램.

**ISCC CORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) : 국제민간항공기구(ICAO)가 수립한 국제 항공의 탄소 상쇄 및 감축 계획(CORSIA)의 기준을 충족하는 지속가능한 항공 연료(SAF)를 인증하는 프로그램.

▲ 포스코홀딩스는 LG화학, 한국화학연구원, 경상북도 등과 ‘철강산업 CCU 컨소시엄’을 구성하고, 과학기술정보통신부가 추진하는 이산화탄소 포집·활용 초대형사업에 참여한다. CCU 컨소시엄은 포항제철소를 실증 부지로 제안하여 2024년 10월 과기정통부의 최종 승인을 받았으며, 2025년 예비타당성 검토를 거쳐 2026년 실증사업 시작을 목표로 하고 있다. [관련 기사 보기]

*개질(改質) : 금속 촉매를 이용해 이산화탄소와 메탄 같은 탄화수소를 반응시켜 합성가스(수소와 일산화탄소의 혼합물)를 만드는 기술

![]()

그렇다면, 항공유 시장이 SAF로 전환되는 것은 한국 기업들에게 기회일까요, 위기 요인일까요? 한국은 항공유 수출 1위 국가로 글로벌 항공유 시장이 SAF로 전환되는 것은 기회보다 위기요인으로 보입니다. 국내 항공, 정유업계 입장에서는 SAF 시장으로 전환되는 속도를 늦추는 것이 단기적으로 유리할 수 있습니다.

ⓒ Getty Images Bank

하지만 SAF는 수백 조 원에 달하는 항공유 시장의 판도를 바꿀 수 있는 전략적 아이템인 만큼, 주요 국가들이 이를 신산업으로 인식하고 적극적으로 시장 조성에 참여하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 특히 SAF 시장 조성에 적극적으로 참여하고 있는 미국, 호주, 일본, 싱가포르, 네덜란드가 한국의 항공유 주요 수출국임을 감안한다면, 항공유 시장 수성(守成)과 SAF 신산업 창출이라는 종합적인 관점에서 시장을 검토해야 합니다.

2025년 하반기에 한국 정부에서 SAF 의무사용 규제 로드맵을 발표할 예정으로, 포스코그룹 역시 포스코인터내셔널의 자원개발 역량, 포스코의 이산화탄소 활용한 CCU 기술 등을 활용하여 SAF 시장에 선제적으로 참여할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있습니다. 특히 속도가 더딜 것으로 예상되는 국내 모델을 넘어 상대적으로 빠르게 확대되고 있는 해외시장에 선제적으로 참여하는 등 다양한 사업모델을 검토하는 것이 중요합니다.