급변하는 세계정세 속에서 주목해야 할 최신 글로벌 경제 및 산업 이슈는 무엇일까요? 포스코경영연구원 전문가들이 포스코그룹의 주요 사업과 관련한 글로벌 산업, 경제 동향을 심층 분석해 드립니다. 모빌리티 산업의 대변혁 시대를 목전에 두고 있는 지금, 포스코경영연구원 전기용 수석연구원과 함께 하이퍼루프(Hyperloop)로 대표되는 모빌리티 신산업 동향을 점검해 보고 철강 수요에 미칠 영향을 살펴봅니다.

포스코경영연구원 전기용 수석연구원

세계는 지금 인공지능(AI) 등 첨단기술과 지속가능성을 융합해 이동 방식을 재정의하고 있습니다. 모빌리티 산업에서는 획일적 노선 및 시간의 공급자 관점이 아닌, 수요자 관점에서 맞춤형으로 이루어지는 ‘이동성 극대화’가 강조되고 있는데요. 또한 도시 집중화, 초고령 시대, 환경오염 등의 사회 문제를 교통 부문과 연계해 해결 방안을 모색하는 과정에서 모빌리티 산업의 대변혁이 이뤄지고 있습니다. 이에 하이퍼루프로 대표되는 신산업 동향을 알아보고 이러한 변화가 철강 수요에 미칠 영향을 분석해 봅니다.

![]()

▲상용화된 하이퍼루프(Hyperloop)의 내부 구조 개념도. 열차가 튜브 내부를 시속 1000km로 주행한다. 사진 출처: 유로 튜브 재단(https://eurotube.org)

테슬라의 CEO, 일론 머스크가 최근 X(전 Twitter)에 대서양 횡단 터널 프로젝트를 언급하면서 ‘하이퍼루프(Hyperloop)’가 다시 부상하고 있습니다. 그는 “200억 달러를 투자하면 뉴욕과 런던을 잇는 해저 연결로를 건설할 수 있다.”고 제안했는데요. 만약 바닷속 하이퍼루프 교통 시스템이 구축되면 뉴욕에서 런던까지 단 60분 이내에 도달할 수 있습니다.

대서양 터널은 미국과 유럽을 연결하는 초대형 프로젝트로 언급된 바 있으나 기술적 한계와 천문학적 비용* 등의 이유로, 구체화된 적은 없었는데요. 뉴욕과 런던을 잇는 프로젝트가 다시 화두에 오르자 최대 시속 1,000㎞ 이상 속도를 낼 수 있는 미래 진공 열차인 하이퍼루프에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

*영국과 프랑스를 연결하는 ‘채널 터널’ 건설 방식으로는 미국 GDP 규모의 건설비용이 필요할 것으로 예상

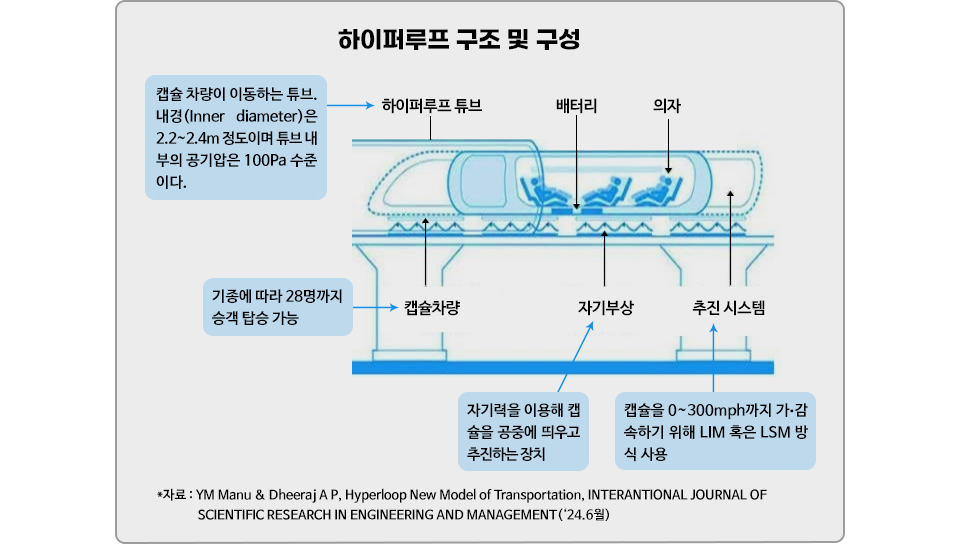

하이퍼루프(Hyperloop)는 초음속을 뜻하는 ‘하이퍼소닉(Hypersonic)’의 ‘하이퍼(Hyper)’와 순환고리를 뜻하는 ‘루프(Loop)’의 합성어로, 진공 상태의 관인 튜브(Tube) 속에서 캡슐(Pod) 형태의 차량이 이동하는 신개념 고속 운송 시스템을 말합니다. 하이퍼루프는 완전히 밀폐된 진공상태의 튜브(Tube), 사람이 탈 수 있는 캡슐(Pod), 추진과 부상을 담당하는 궤도로 구성되어 있으며 캡슐 차량은 튜브 속에서 시속 1,000㎞ 이상으로 달릴 수 있습니다.

초고속으로 주행하는 차량이 받는 공기저항을 최소화*하려면 튜브형 운송로의 내부 기압을 대기압의 1/1,000(아진공)으로 낮춰야 하는데요. 또, 캡슐 차량이 자기부상장치로 부상할 수 있도록 선형모터 추진장치를 사용해야 합니다. 선형모터 추진장치에는 LIM(Linear Induction Motor, 선형유도모터) 방식 혹은 LSM(Linear Synchronous Motor, 선형동기모터) 방식이 있는데 LIM 방식은 설치가 상대적으로 용이하고 인프라 비용이 크지 않아 중저속 자기부상 열차(일본의 리니모)에 주로 사용됩니다. 반면 LSM 방식은 인프라 비용이 크지만 고속에서도 급전(차량에 전기 공급)이 용이해 초고속용(EU HARDT, 일본의 츄오 신칸센)으로 쓰입니다.

*시속 100㎞로 달릴 때 대비 시속 200㎞로 달릴 때 받는 공기 저항은 4배가 되기 때문에 튜브형 운송관 내부의 공기를 제거해 대기압의 1/1,000 수준까지 낮춰야 한다.

하이퍼루프가 교통수단으로 활용되려면 우선 안정성과 경제성을 확보해야 합니다. 튜브를 진공에 가까운 상태로 유지하면서 고속으로 달려야 하기 때문에 열차의 안정성 확보가 관건인데요. 하이퍼루프의 트랙을 구성하는 튜브는 튜브 자체의 하중은 물론, 캡슐 차량의 하중과 고속 주행에 따른 충격, 열팽창과 대기압도 견뎌야 하므로 튜브에 사용되는 소재와 구조 기술이 가장 중요합니다.

또한 캡슐 차량과 튜브 사이의 공간이 좁아지고 차량의 속도가 음속에 가까워지면 튜브 내 공기의 흐름이 어느 순간 막히는 칸트로비츠 한계(Kantrowitz limit) 현상이 나타나는데 이를 극복할 수 있어야 합니다. 그러려면 열차와 튜브 사이의 충분한 공간을 확보할 수 있는 최적의 직경을 찾기 위한 튜브의 대형화가 필요한데 이를 위해서는 튜브 변형 및 연결 부위의 손상을 방지(기밀성과 가공성 우수)하면서도 동시에 경제적인 소재를 개발 및 공급해야 합니다. 그 예로 포스코그룹이 개발한 PosLoop355(POSCO), AK Steel사의 ASTM A1018 Grade 36 강재를 들 수 있습니다.

▲세아제강이 포스코 특수강 PosLoop355를 이용해 제작하고 있는 직경 2.5m의 하이퍼루프 튜브.

지하 터널 구간에서는 튜브용 강관 대신 초밀도 콘크리트 튜브를 사용할 수 있는데 현재 초고성능 콘크리트(Ultra-high Performance Concrete) 튜브, 하이퍼크리트(Hypercrete) 등의 콘크리트 튜브가 개발된 상태입니다.

![]()

하이퍼루프 생산업체의 실증 테스트 계획과 경제성 확보 조건을 고려했을 때 하이퍼루프 상용화 시기는 2030년 이후로 예상됩니다. 세계 각국에서는 하이퍼루프 개발을 위해 시험 노선을 건설하고 이를 테스트하고 있는데요. 대표 기업들의 성과는 아래와 같습니다.

네덜란드 기반의 하이퍼루프 개발 기업으로, 유럽 하이퍼루프 센터(European Hyperloop Center, 네덜란드 그로닝겐 주 페인담 시 위치)를 설립해 기술 개발 및 테스트를 진행 중이며 2030년 이후 네덜란드와 캐나다에서 상용화 라인을 건설할 계획입니다.

네덜란드 기반의 하이퍼루프 개발 기업으로, 유럽 하이퍼루프 센터(European Hyperloop Center, 네덜란드 그로닝겐 주 페인담 시 위치)를 설립해 기술 개발 및 테스트를 진행 중이며 2030년 이후 네덜란드와 캐나다에서 상용화 라인을 건설할 계획입니다.

▲포스코 강재가 적용된 유럽 하이퍼루프 센터 시험 노선 모습. 2024년 3월 완공된 420m 길이의 하이퍼루프 시험 노선으로, 세계 최초로 주행 중 선로 변경이 가능한 Y자형 분기기가 포함되어 있다. (사진 출처: 하르트).

포스코는 강재연구소, 철강솔루션연구소 및 마케팅본부가 협업해 EHC 설계부터 제작까지의 과정 전반에 참여하고, 시험 노선 구간에 기존 하르트사 설계대비 27% 경량화된 PosLoop(포스루프)355 강재 352톤을 공급했습니다. 이는 세계 최초의 하이퍼루프 튜브용 특화 강재로써 고속주행 시 발생하는 진동감쇠능력(진동의 진폭이 감소하는 정도)이 일반강의 1.7배에 달하고, 내진성능도 우수합니다. 또한 시험 노선은 고속주행 중 노선 분기 시험이 가능하게 만들어졌는데 여기에도 포스코의 고급후판재 123톤이 적용됐습니다.

▲유럽 하이퍼루프 센터가 기술 개발 중인 하이퍼루프 내부. 사진출처: 하르트 하이퍼루프 링크드인(Hardt Hyperloop Linkedin)

또한, 포스코인터내셔널은 2022년 글로벌 신사업 개발의 일환으로 하르트사에 투자해 지분 6.1%를 보유하고, 철강재 공급권을 확보한 바 있는데요. 이어 2023년에는 하르트사와 전략적 협력 합의를 체결해 유럽 및 중동 지역 프로젝트도 함께 개발하고 있습니다. 포스코와 포스코인터내셔널은 다른 글로벌 하이퍼루프 시험 노선 프로젝트에도 포스코 강재가 사용될 수 있도록 프로모션 활동을 이어갈 예정입니다.

2013년에 설립된 미국의 대중교통 연구 회사로 하이퍼루프 인프라 구축에 필요한 기술적 표준을 제시했으나, 구체적 상용화 계획은 제시하지 않았습니다. 탄소섬유 복합 소재로 캡슐 동체(Passenger Pod)를 제작했으며, 스페인 엘 푸에르토 데 산타마리아(El Puerto de Santa María) 지역에 320m의 시험 트랙을 완공했습니다.

2013년에 설립된 미국의 대중교통 연구 회사로 하이퍼루프 인프라 구축에 필요한 기술적 표준을 제시했으나, 구체적 상용화 계획은 제시하지 않았습니다. 탄소섬유 복합 소재로 캡슐 동체(Passenger Pod)를 제작했으며, 스페인 엘 푸에르토 데 산타마리아(El Puerto de Santa María) 지역에 320m의 시험 트랙을 완공했습니다.

지하 터널을 설계 및 건설·운영하는 미국 교통 인프라 기업으로 일론 머스크가 설립했으며, 하이퍼루프 시스템에 대한 시험 트랙 구축, 진공 튜브 및 캡슐 설계 등 기술 검증을 하고 있습니다.

지하 터널을 설계 및 건설·운영하는 미국 교통 인프라 기업으로 일론 머스크가 설립했으며, 하이퍼루프 시스템에 대한 시험 트랙 구축, 진공 튜브 및 캡슐 설계 등 기술 검증을 하고 있습니다.

국영 기업으로 ‘T-플라이트’라는 하이퍼루프 시스템을 개발 중이며 2023년 11월 산시성 다퉁에 2㎞ 길이의 하이퍼루프 시험 트랙을 완공했지만, 시험 운행이 비교적 짧은 구간에서 이루어져 다양한 환경에서 추가 테스트가 필요한 상태입니다. 최근 시험 운행에서 시속 623㎞를 달성했으며 향후 시속 1,000㎞까지 속도를 높일 계획입니다.

국영 기업으로 ‘T-플라이트’라는 하이퍼루프 시스템을 개발 중이며 2023년 11월 산시성 다퉁에 2㎞ 길이의 하이퍼루프 시험 트랙을 완공했지만, 시험 운행이 비교적 짧은 구간에서 이루어져 다양한 환경에서 추가 테스트가 필요한 상태입니다. 최근 시험 운행에서 시속 623㎞를 달성했으며 향후 시속 1,000㎞까지 속도를 높일 계획입니다.

한국의 경우 새만금 지역에 하이퍼튜브* 실증단지를 건설하고, 핵심 기술을 확보할 계획이었으나 2023년 예비타당성조사 대상 선정에서 탈락했습니다. 그러나 2024년 6월 정부가 국가연구개발사업에 대한 예비타당성조사를 폐지함에 따라 하이퍼튜브 핵심 기술 연구개발 사업의 불씨가 살아나고 있는데요. 국토교통부는 지난 9일 하이퍼튜브의 핵심기술인 자기부상·추진 기술 연구 개발에 본격 착수한다고 밝혔습니다. 정부는 오는 2027년까지 3년동안 총 사업비 127억 원을 투입해 하이퍼튜브 전용 선로, 초전도 전자석 시스템, 주행 제어 기술, 차체 설계·제작 등 4가지 세부 기술 개발을 진행할 계획입니다. [관련기사 보기]

*우리나라에서는 한국형 하이퍼루프를 ‘하이퍼튜브’라고 명명하고 있다.

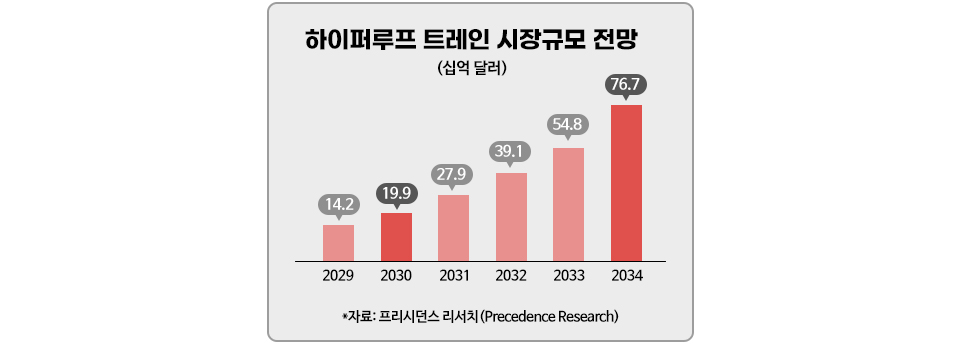

글로벌 하이퍼루프 기술 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 만약 유럽 등 주요 국가에서 대도시 간 연결철도를 하이퍼루프 시스템으로 대체할 경우 2034년 약 770억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상되는데요. 단, 곡선 구간이 많은 기존 철도 노선에 적용할 수 있는 기술 개발과 높은 건설비용 문제를 해결해야 합니다. 유럽 등 국가에서는 기존 철도를 완전히 대체하기보다는 보완적인 역할로 하이퍼루프 기술 활용할 것으로 전망됩니다.

![]()

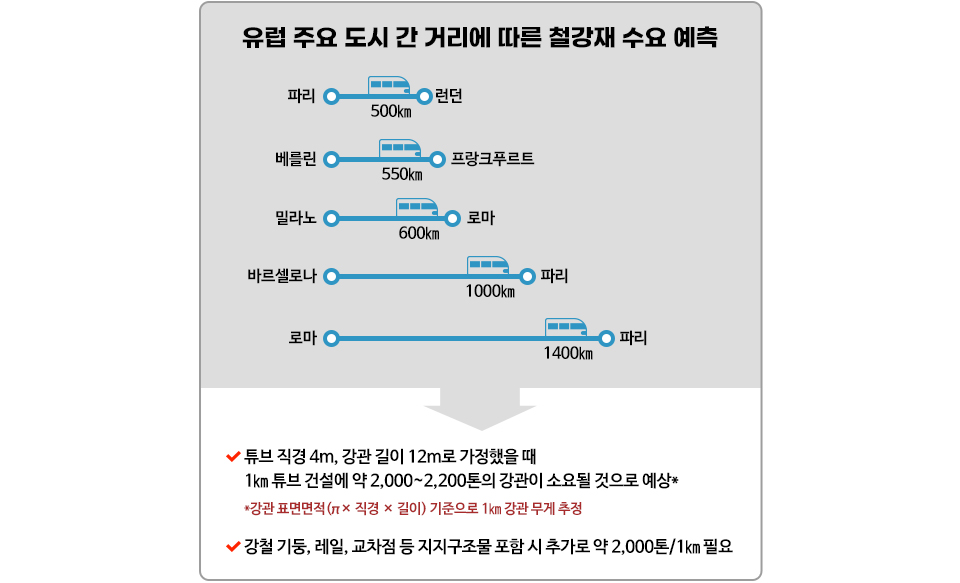

하이퍼루프 시스템으로 도시와 도시를 연결하는 대규모 인프라 프로젝트가 진행된다면 철강 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 진공 튜브, 교차로, 기반시설, 자기부상, 진공유지 시스템 등 인프라 구축에 강관, 강건재, 스테인리스(STS) 등이 필요하기 때문인데요. 유럽 주요 도시 간 거리는 약 10,000㎞로 이를 하이퍼루프 시스템으로 대체할 경우 약 2,000만 톤 이상의 철강재가 요구될 것입니다.

철강업계의 새로운 돌파구가 되어줄 초고속 이동 수단 하이퍼루프. 미래 모빌리티 시장에서 철강 수요를 확보하려면 안정적 협력 네트워크를 구축하고, 지역별 맞춤형 고부가 강재 제품을 개발하는 지속적인 노력이 필요할 것입니다.