보이는 것이 전부가 아니다

박승모 작가의 <연기(緣起 8460>을 감상하기 위해서는 적당한 거리가 필요하다. 다가갈수록 실체는 모호해지고 나중에는 무엇인지 알 수 없는 것이 되어버린다. 재료인 철망만이 남는다. 그제야 불면 날아갈 듯 가벼워 보이던 재료의 느낌이 사라지고 겹겹의 철망이 가지고 있을 무게감이 느껴진다. 물성의 변화에 당혹할 수밖에 없다. 실제로 어떤 작품은 1톤에 가까운 것도 있다고 한다.

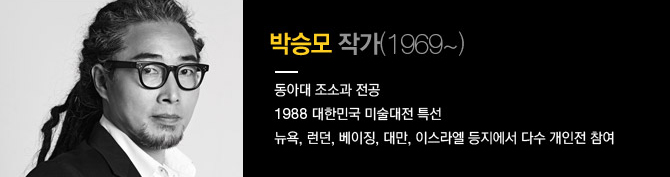

“<연기>를 보는 사람들 대부분이 그렇습니다.” 사자 같은 드레드록 머리를 한 박승모 작가가 웃었다. 말투에 고향인 경남 산청의 사투리가 묻어난다. 놀거리도 볼거리도 전무했던 시골 마을에서 소년은 흙 위에 그림을 그렸다. 왜 그랬는지 주로 말 그림이었다. 소년의 그림 솜씨에 놀란 친구들이 하나둘 주변으로 몰려들었다. 그로부터 한참 뒤 그 친구들 중 한 명과의 전화로 그의 인생은 바뀌게 된다.

“관람자 대부분이 재료에 탐닉하죠. 알루미늄 때도 그랬어요. 와, 이걸 어떻게 감았어?” 그의 전작들에서도 사람들은 알루미늄에 제일 먼저 관심을 보였다. 어떻게 사람의 형상을 알루미늄 와이어로 표현해낼 수 있는 건지 놀라워했다. 그는 그가 아는 이들은 물론이고 자전거와 색소폰, 불상까지 그가 주변에서 볼 수 있는 모든 것들을 알루미늄 와이어로 만들어냈다.

신서영은 <신서영>이었고 자전거는 <자전거>, <반가사유상>은 반가사유상이었다. 하지만 그 조형물들이 과연 그들(그것들)이었을까. 와이어로 꼼꼼하게 감아 만든 그 형상 속은 텅 비어 있다. 우리가 그들이라고 믿는 실체는 없다. 알루미늄 와이어로 작업하는 지난함은 물론이고 강렬한 메시지가 많은 이들을 사로잡았다.

<연기>에서 느낀 당혹감에 대해 말하지 않을 수 없었다. “멀리서 봤을 땐 사진처럼 보이지만 다가갈수록 사라지는 것에 대해 괴리감을 느끼게 됩니다. 사라지면 다시 뒤로 가서 보게 되는데, 그때 보이는 것이 실제냐 아니냐, 라는 고민만 할 수 있다면 좋겠습니다.”

철로 얽히고 설킨 인연을 표현해보고 싶었다

진작부터 철사로 드로잉을 해보자는 생각을 가지고 있었다. 우연히 그림을 그리는 친구에게 이야기를 듣게 되었다. “어떤 환경에서 성장하느냐에 따라 후에 발달되는 근육들이 있다는 겁니다. 그것으로 그 사람이 어떻게 살아왔는지 어떤 사람인지 알 수 있다고요.” 그 이야기는 오래 그의 마음에 남았다. “그럼 나도 그렇게 만들어진 것은 아닌가, 환경이 사람을 만든다면, 이런저런 인연들, 티끌이 모여 내가 만들어진 것은 아닌가, 라는 생각을 했습니다.”

<연기>는 이렇게 시작되었다. 하지만 티끌을 표현하기 위한 재료를 찾는 일에서부터 난관에 부딪혔다. 티끌과 가장 근접한 지푸라기로 수차례 작업해보았지만 아예 형상을 만들어낼 수 없었다. 오래 작업해온 알루미늄은 용접 과정도 힘들었지만 이동하는 동안 구부러지면서 무너졌다. 결국 철밖에 남지 않았다. 철은 그가 가장 좋아하는 재료이기도 했다. 철은 붙이거나(소조) 깎아내는(조각) 작업이 둘 다 가능했다.

디테일을 위해 0.4, 0.5밀리미터의 철망이 가장 적합했는데 그 철망을 제작하는 데도 애를 먹었다. 용접을 하면 끊어지기 일쑤여서 전문가들도 고개부터 흔들었다. 그는 철망의 망 하나하나를 티끌이라고 불렀다. 쓸데 없어 보이는 먼지와 같은 티끌 하나하나가 얽히고 설켜 가로세로 5미터 3미터 크기의 숲을 만들었다.

“물감을 덧바르듯 명암을 표현하기 위해 수 겹의 철망을 겹치고 또 겹칩니다.” 철망이 겹쳐질수록 이미지는 어두워진다. 그러나 실사와 같은 작업을 위해 얼마나 많은 노력을 기울여야 하는지 짐작이 간다. 수많은 작업의 결과 열한 개에서 스무 개 사이의 철망이 가장 적합하다는 것도 알게 되었다.

“연기에서 또 하나 중요한 요소는 빛입니다. 티끌들은 빛에 의해 변하죠. 하지만 실제로 쏘여지는 것은 빛이 아니라 마음입니다. 마음만 찾아내면 아무것도 없죠. 흰 벽만 있을 뿐이죠.” 전작에서 그가 알루미늄 선(線)을 이용해 작업했던 결과물들이 결국 이것은 무엇인가, 라는 선(禪)적인 물음이었다면 무수한 철사들이 씨실과 날실로 만나 인연을 뜻하는 연기(緣起)는 연기(煙氣), 연기(延期) 등 무수한 연기들로 바뀔 수 있는 것은 아닐까.

질문을 더하기 위해 작업한다

나는 누구일까, 라는 물음은 그가 대학교 3학년, 고향 친구와의 전화 통화에서부터 시작되었다. “너 그림 잘 그렸잖아?” 라는 친구의 말에서 그는 천직이라고 믿었던 그림이 단지 사람들의 시선을 받기 위해 시작된 것이라는 것을 깨달았다. 그는 학업을 그만두고 돌연 인도로 떠났다. 그곳에서 ‘파르바트(산)’라고 불리는 동안 그는 더 이상 그림을 그리는 사람이 아니었다. 하지만 어느 날 그는 카페에 앉아 그림을 그리고 있는 자신을 발견했다. 활발히 활동하고 있는 그의 비전이 궁금했다.

그는 자신의 그 질문들을 위해 많은 작업들을 해왔다. 장르를 뛰어넘는 일도 서슴지 않았다. 이미 단편 영화 작업도 했고 호평을 받기도 했다. 돌아오는 길에 사진 한 장을 전송받았다. 그의 작품 <연기> 뒤에서 찍은 사진이었다. 연기는 관람만 하는 작품이 아니다. 철망에 가로막힌 관람자들은 전시물 뒤로 돌아간다. 그곳은 앞보다 조명이 밝다.

이곳은 어디일까. 철망 앞과 뒤는 무엇이 다른 것일까. 다가서고 물러서는 사이, 그 광경이 그림 앞에 선 사람들에게 모두 드러난다. 그것은 박승모 작가가 오랫동안 고민해오고 있던 두 세계를 가르는 선이다. 죽음과 삶, 꿈과 현실. 그곳에서 찍힌 사진은 환상 속처럼 아련하다. 우리도 나무와 물처럼 티끌 같다. 문득 그의 말이 떠올랐다. 나는 누구인가? 대답은 없었다. 하지만 오늘은 그 질문만으로 충분했다.

![]()