황동나팔과 빅브라더의 튜브

이번 전시에 출품된 조각 중 <Radial Eruption>은 황동의 나팔관들이 방사형으로 분출하는 형상을 하고 있다. 군악대의 악기나 메달을 연상케하는 황동의 금빛은 그 압도적인 색조를 한껏 뽐내면서 개선문을 통과한 문명을 향해 찬가를 부른다. 로마의 원형경기장에서 퍼지는 나팔소리가 제국의 혈관을 따라 확산되듯이 온 세계로 따갑게 울려 퍼지는 표면의 이 화려한 이미지는 그러나 어쩐지 공허하다. 눈부신 태양빛이 자신의 너머를 넘보고자 할 때 눈을 멀게 하듯이 폭발하는 저 찬연한 빛들은 무엇인가를 은폐하고 있는 것처럼 보인다.

우리는 보고 듣고 느낄 수 있지만 우리의 일상적 지각들은 대체로 별 의문 없이 받아들인 체제의 훈련에 의해 습관화된 경우들이 많다. 수많은 미디어에 의해 제공되는 뉴스와 정보들에 노출되어 있지만 끝없는 자극에 오히려 둔감해진 감각은 나날의 사건들을 실감으로 받아들이지 못한다. 소통 과잉이 소통을 억제하고, 정보 과잉이 정보에 대한 불감증을 낳고, 테크놀로지의 과잉이 시간과 공간에 대한 감각을 무디게 한다. 세계의 실감을 놓쳐버린 존재는 갈수록 희박해져간다.

선전 선동의 확성기를 연상시키는 나팔 모양의 튜브를 보면서 조지 오웰의 『1984』에 나오는 튜브가 떠올랐다. 보이지 않는 지도자 ‘빅 브라더’의 지배 아래 통치되는 전체주의 사회를 풍자한 이 소설 속에서 ‘튜브’는 모든 인간적인 관계를 끊는 소통 도구로서 상징화되어 있다. 사람들은 작업장에 설치된 튜브를 통해서만 지시를 받는 수동적인 개인으로서 철저하게 통제된다. 인간은 이제 단지 ‘노동하는 동물’로서 거대한 체제의 부속물로만 존재할 수 있을 뿐이다. 현대사회의 전체성이 더욱 문제적인 것은 ‘황동 나팔’에 눈멀고 귀 먼 개인들의 자발적인 노예화를 통해 보다 견고해지고 있다는 점이다.

일상의 지각에 낀 각질을 벗겨내는 데서부터 세계는 낯설어진다. 낯설어진다는 것은 깨어있다는 것이다. 김병호의 조각은 기존의 조각이 지닌 자명한 존재방식을 회의하면서 익숙하지 않은 차원으로 옮겨가고 있다. 그는 조각의 관습화된 체제 속에 ‘소리’를 끌어들인다. 황동 나팔과는 너무도 대조적으로 전시장 같은 고요한 공간에서도 들을 수 있는 사람이 절반 밖에 되지 않는다는 미세한 주파수음이 그 실체다.

누군가는 이 소리에서 새를 찾기도 하고 또 누군가는 나뭇가지에서 뚝뚝 떨어지는 빗방울의 감촉을 느끼기도 한다. 소리는 시각에 고정된 조각을 공간 너머로 울려 퍼지게 하면서 조각에 새로운 의미를 부여한다. 금속의 견고함이 소리의 흐름으로 미끄러지면서 지루한 반복과 나열로 점철된 일상성은 간신히 낯설어지고 우리는 마침내 너무도 분명해서 잘 보이지 않던 ‘지금-여기’의 현실을 섬뜩한 시선으로 돌아보게 된다.

마음의 테크놀로지

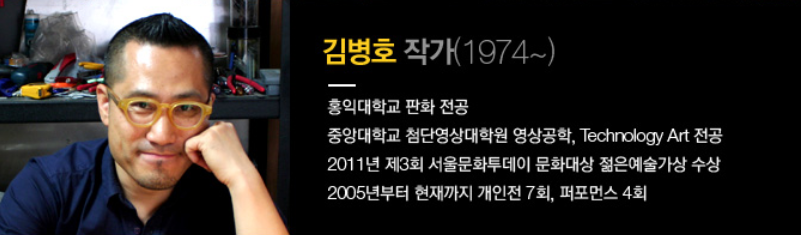

질료와 작품, 개인과 사회와 같은 관계의 탐구자로서 그는 작업과정 자체마저 관계의 경험으로서 진행한다. 먼저, 드로잉 뒤에 설계도가 나오면 엔지니어들과 상담을 하면서 도면 수정을 한다. 부품 생산에 이르기까지 인천 남동공단, 시흥공단 등의 현장을 누비면서 유대를 돈독히 한다. 엔지니어들의 방식을 이해하기 위한 노고를 아끼지 않는 것은 사회 시스템 속에 자신이 있듯이 작업 과정도 관조만 하는 게 아니라 참여를 하는 데서 보다 더 실재에 가까워진다는 믿음 때문이다.

무심하게 뱉은 그의 말이 오래 귓바퀴를 굴리는 울림으로 다가왔다. 모든 창조는 자신을 닦고 세계를 닦는 정성으로서의 노동의 증거다. 그가 전시회장에서 부품을 조립하고 코팅이 없는 조각을 전시 때마다 손수 닦는 수고를 게을리하지 않는 것도 이 같은 마음의 테크놀로지를 잊지 않기 위함이다. 마음과 테크놀로지의 교감은 장인과 예술가의 경계를 허문다. 아마도 장인의 성실성과 예술가의 겸허함이 이번 전시회에 참여하는 그의 근본적인 태도일 것이다.

이런 그가 질료를 바라보는 시선도 각별할 수밖에 없다. 예술작품이 정신과 질료의 적극적인 대화의 결과라고 할 때, 질료 없는 영감은 있을 수 없는 것. 마치 떨어진 운석 속에서 광물을 캐어내던 고대인들처럼 그는 금속이 덩어리 상태로 있을 때 강력한 자성을 느낀다. 미켈란젤로가 틈날 때마다 보러 갔다는 대리석 덩어리처럼 금속 덩어리는 어떠한 해석과 판단도 가해지지 않은 순수한 결정체로서 존재한다. 그리하여 그는 금속은 거짓말을 하지 않는다고 했다.

금속은 어떤 변형이 일어나더라도 최초의 물질성을 잃지 않는다. 게 중에도 특히 철은 정직하게 시간의 변화를 받아들일 줄 안다. 소멸에 저항하기 보다 소멸을 존재의 조건으로 수용할 줄 아는 철의 모습은 사뭇 지혜롭기까지 하다. 물질의 이 순수성을 사랑하는 그는 용접이나 본드를 쓰지 않는 원칙을 갖고 있다. 원자재의 훼손을 가능한 회피하고 싶다는 바람 때문이다.

대표작은 미래에 있다

작업실을 나오며 아끼는 작품을 묻자 그는 탑을 얘기했다. 아직 오지 않은 작품. 아니 어쩌면 이미 와있는지도 모를 작품. 작가의 대표작은 늘 미래에 있다. 그는 미래의 그를 향해 ‘지금 -여기’의 삶에 처해있길 거부하지 않는 자이다. 하필이면 탑인지를 궁금해하자 실재와 만나고 싶다는 의지의 구현이란다. 내년 초쯤 전시를 위해 사찰을 탐방 중이라고 했다. 탑이 하늘로 가는 계단이라면, 어쩌면 우리는 그 계단을 음계처럼 밟는 경이를 만날 수 있을지도 모른다.

![]()